在全球化流動與在地性表達的交匯處,口岸建筑正經歷從交通節點到城市文明載體的范式躍遷。

口岸建筑,城市的“第一眼”,既要應對人流物流的高效運轉,也要傳遞城市的精神內核。這種功能與美學雙重挑戰,正是設計的起點。

華陽國際,作為口岸建筑設計的引領者,二十年,三所城市,四座口岸,從陸路到海路承載,從客運到貨運流線,建構口岸建筑的設計體系,以功能為基礎,以人文為底色,通過集約規劃、流線優化等策略,對口岸設計迭代升級,為現代城市門戶提供可復用的設計范式。

#深圳新皇崗口岸:在建的全國最大單體建筑,全世界最大陸路口岸建筑

#深圳蓮塘口岸:深圳首個實現“客貨一站式通關”的綠色口岸,深圳市首個全專業全流程的BIM設計項目

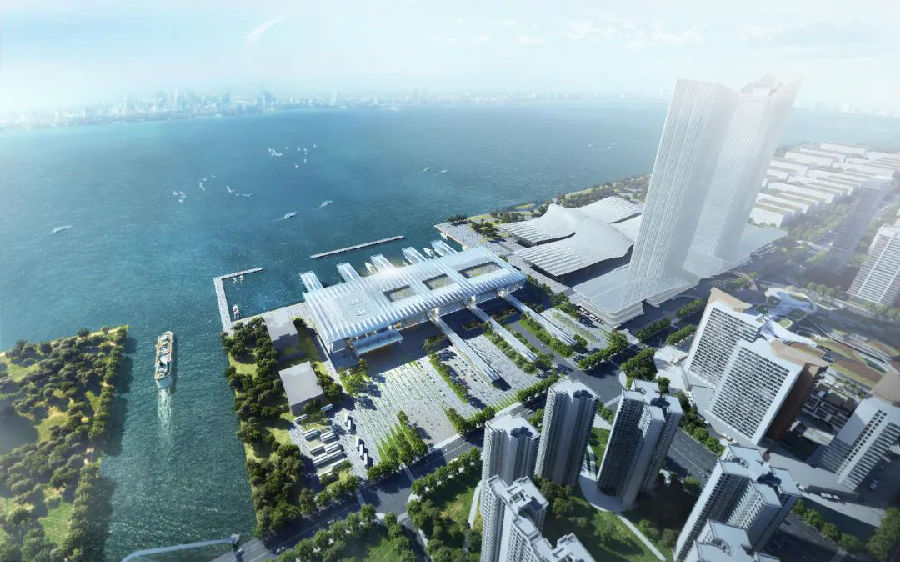

#中山新客運口岸:廣東省最大水路客運口岸

#海口二線口岸(海口新海港和南港“二線口岸”(貨運)集中查驗場所建設項目、海南綜合型寄遞物流監管中心建設項目):海南自貿港重要陸路門戶

01集約規劃

從“散”到“聚”的空間魔法

口岸建筑容易陷入用地局促性與功能超載的矛盾,日均數萬人次的通行需求需與安檢、物流、接駁等十余項功能疊加,傳統分散布局易導致空間割裂與效率損耗。

集約規劃的本質,是以技術理性重構空間邏輯,讓每一平方米承載多重價值。我們以“立體集成”為突破口,通過垂直分層、模塊化重組與動態流量模擬,將離散功能轉化為協同網絡。

蓮塘口岸,作為深港間最年輕的陸路口岸,設計通過旅檢與貨檢豎向分離,高架橋系統無縫銜接城市交通網,有效提升了土地利用率。垂直交通核并非簡單的立體疊加,而是通過BIM系統對日均8.6萬人次流量的動態模擬,形成的三維交通拓撲結構。核心突破在于將傳統水平展開的18項查驗功能壓縮至5層立體網絡,使單位面積通行效率提升270%。

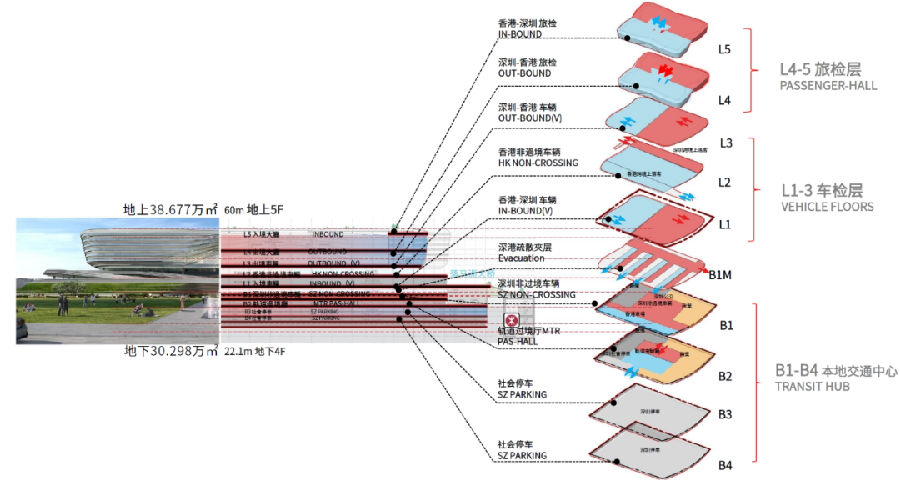

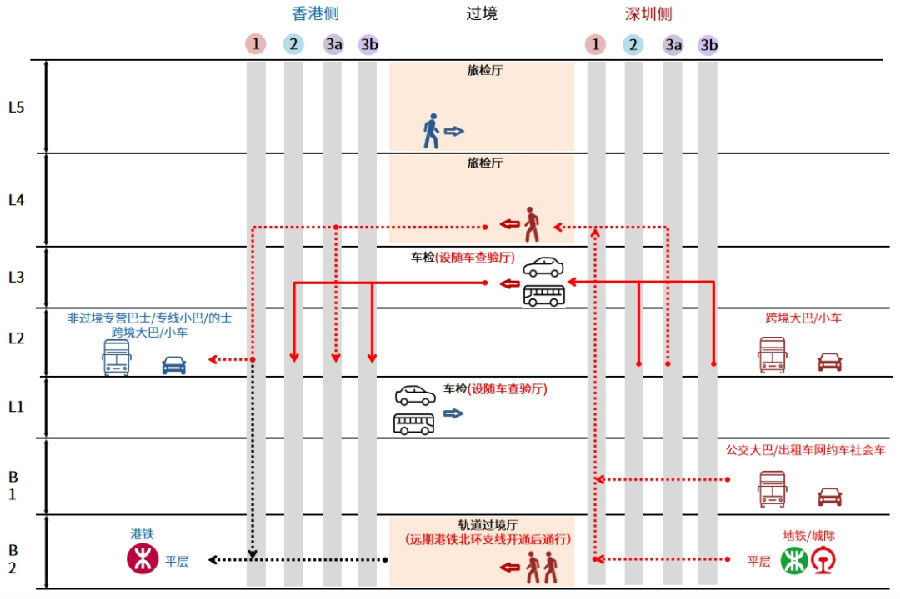

新皇崗口岸,將打造成為集輻射大灣區、面向世界的集出入境口岸、立體綜合交通樞紐、城市活力公共空間于一體的現代化國家一級口岸,高峰日預計可承載通關量30萬人次,車輛1.5萬次。

設計創造性地引入“垂直疊加、高度復合”策略,通過重構出入境大廳層、過境與非過境車輛層,以立體化的道路實現接駁交通與出入境車輛分離。

中山新客運口岸,對外聯動出入境,對內鏈接大灣區城市群,承接中山會展中心的客流,通過數字孿生技術對6大職能系統(海關、邊檢、海事、客運、商務局、公安)進行協同模擬,創造出"查驗即通行"的流動空間。

02流線設計

從“堵”到“順”的通關秘籍

口岸的通行效率是城市運轉的脈搏,高峰期旅客滯留1分鐘,可能導致周邊路網擁堵30分鐘。我們通過人車分流與流線分級優化策略,基于動態行為模擬精準預判通行需求,系統性消除流線交叉與節點擁堵。流線設計的終極目標,是讓人與物的移動如算法般精確,將“等待”轉化為“流動”。

新皇崗口岸將監管深圳50%的進出境車輛,設計以“快速到達,內部貫通“的區域交通策略,通過交通需求預測分析與各口岸通關數據分析,結合口岸垂直疊加的特殊性,科學制定不同類型車位數量,并采用深港“合作查驗、一次放行”創新合作查驗模式,并預留后期更為便捷通關的查驗模式可能性,提高口岸通關的便利性。設計通關路徑,預計可承載高峰日通關量30萬人次。

蓮塘口岸創新采用“兩地兩檢”“一站式”通關,實現15秒通關的效率突破,相對于傳統通關,“一站式”通關將國檢、邊檢、海關集合在一個閘口,通過一次人臉識別,或指紋識別、查驗就可以通行,這是基于整個數據信息化系統才能得到的數據交換,增加了項目信息化設計的復雜程度。

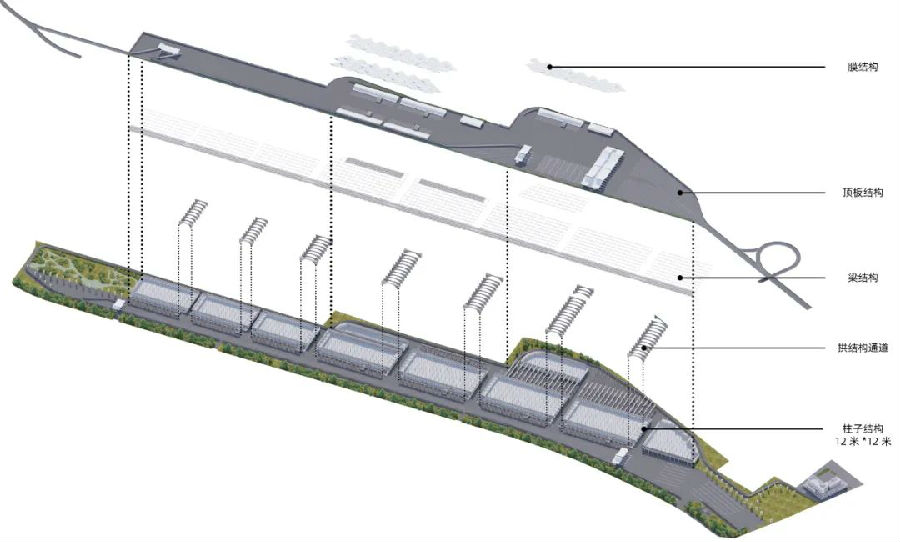

海口二線口岸,是海南自貿港封關運作的重要組成部分。為了滿足貨物快速安檢的迫切需求,建筑整體分為上下兩層,使得其在保持狹長形態的同時,實現貨物查驗的快慢流線不交叉。將整車查驗流線和裝卸貨查驗流線分層設置,提高貨物運輸效率。

設計考慮未來功能空間的彈性發展,通過立體疊加垂直化設計,預留充足的發展用地,具備突發港口封閉期間近2000輛貨車臨時蓄車功能。

03地標精神

從“孤”到“融”的城市名片

口岸作為文化過渡的閾限空間,作為城市精神的超級門戶,需要功能與象征的共生。我們提出“空間敘事”理念,將地方文化符號轉化為可感知的建筑語言,通過結構與材料的創新,塑造兼具效率與記憶點的地標。

海口二線口岸,以“白浪平沙”曲線屋頂隱喻海洋文化,首層騎樓柱廊復刻南洋記憶,同時,首層拱廊結構作為承重體系,與二層輕透的膜結構差異互補,“下重上輕”,結構清晰,富于詩意,實現功能與形式的協調統一。

中山新客運口岸,以嶺南民俗元素“龍舟”為設計概念,提取百舸爭流之勢,以傾斜的形體、舒展的碼頭指廊、線性的立面構成,表現樞紐建筑的動感與速度,在不同角度呈現富有張力的視覺體驗。

蓮塘口岸,以雙傾斜流線形曲面形體,在城市之中塑造獨具韻律的光影立面,連接深港兩岸。當技術理性與美學表達共振,建筑自然成為城市的精神錨點。

當空間效率轉化為場所能量,當技術理性升華為人文關懷,口岸建筑超越功能主義窠臼,成為城市文明的書寫者。未來,我們期待用更謙遜而創新的設計,見證通關系統的升級,見證城市與人的每一次相遇。